停電は頻繁に起こるわけではないものの、人間や動物の生活を脅かすことがあります。エアコンに依存している暑い夏の時季は特に深刻です。冬場には灯油などの代替エネルギー源を活用したり、重ね着や寝袋を利用することで対応できます。しかし、夏季は電気がなければ適切な暑さ対策が難しいです。

ペットや子供、高齢者など、特に暑さに対する耐性が低い人々(動物)にとっては、適切な暑さ対策が取れないことは生命に深刻な影響を及ぼす可能性があります。そのため、今回はポータブル電源を利用したエアコン運用について考察します。

コンセントとエアコンの間に「ポータブル電源」という蓄電装置を挟むことで、予期せぬ停電や台風・地震による長期的な停電に対する備えが可能となります。ブレーカーが落ちてしまうと、エアコンの自動復帰機能も遠隔操作による復帰も困難となります。この記事では、そういった緊急事態に対する対策方法を解説します。

私も15歳のわんこと暮らしています。夏のお留守番中に落雷などが発生すると、「停電したらどうしよう」と仕事が手につかなくなることが多々ありました。同じように悩んでいる方々に有用な情報を提供できればと考えています。

各ポイントについては、図解や写真を添えて、より視覚的に理解を深めていただけるよう心掛けています。 それでも解決策が見つからない場合は、どんな質問でも大歓迎ですので、お気軽にコメント欄で教えてくださいね。

日本における停電の現状

近年、気候変動の影響で突然の大雨や台風、地震などの災害が頻発しています。これらの自然災害は、生活に大きな影響を及ぼします。さらに突然の停電という形で我々の生活を脅かす可能性もあります。

このセクションでは、実際に停電はどの程度起きているのか?起きるとどのくらい継続するのか?どんな原因で停電が起きるのか?といったことを見ていきます。そして、停電によってペットの身に起こるリスクを考えてみます。

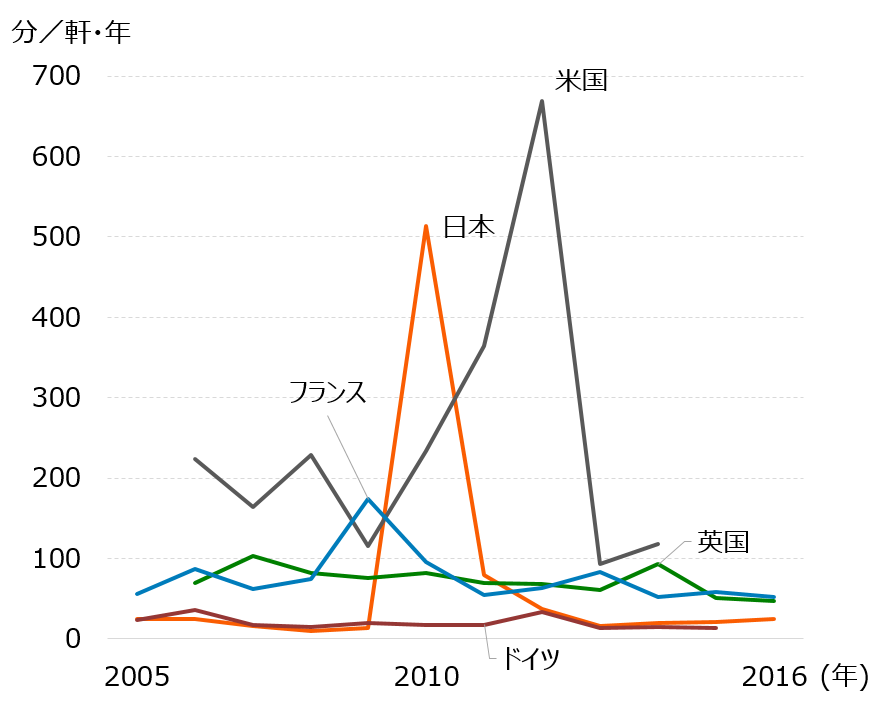

近年の停電の発生回数と平均持続時間のデータを紹介

大規模な停電が発生する大雨、台風、地震は頻繁にニュースに取り上げられ、多くの人々が目にしていることでしょう。しかし、災害以外の日常でも、5分程度の停電は毎日どこかで発生しています。

実際、電力会社が公開している「停電履歴検索[1]」を確認すると、停電がまったく発生しない日などほとんどないと言っても過言ではありません。「さっきの停電」と検索すると直近の停電情報を見ることができます。

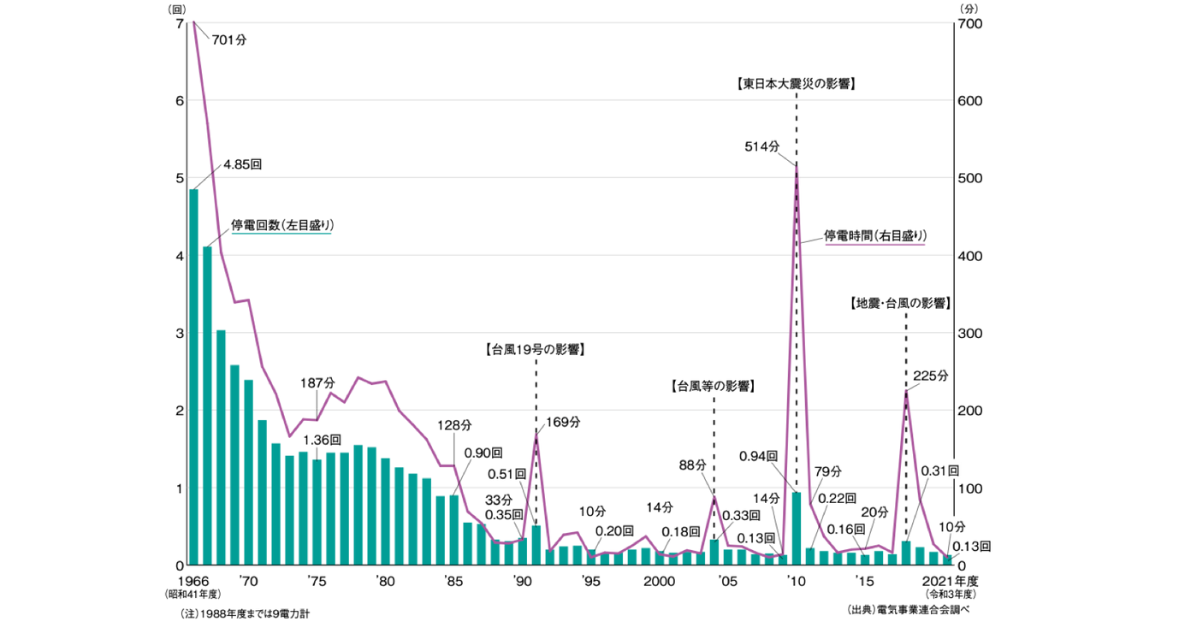

「電気事業のデータベース(INFOBASE)[2]」によれば、2021年度の停電平均発生回数は0.13回、停電平均持続時間は10分でした。しかし、大規模災害が発生すると、これらの数値は著しく増大します。

以下はその代表的な例です。

| 年度 | 発生回数 | 平均持続時間 |

| 2011年 | 0.94回 | 514分 |

| 2018年 | 0.31回 | 225分 |

| 2019年 | 0.23回 | 85分 |

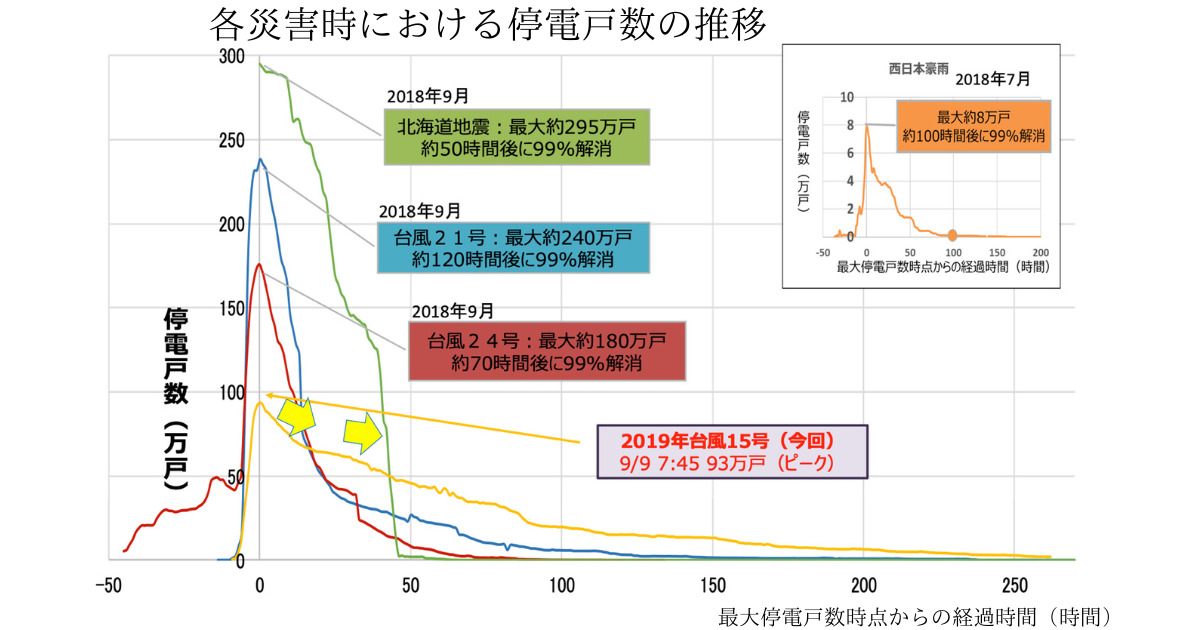

特に台風15号による千葉県の停電は顕著でした。

台風15号は、2019年9月9日関東地方に上陸。特に千葉県に大きな被害をもたらしました。鉄塔や電柱の倒壊により、最大で64万戸が停電に見舞われ、全てが復旧するまでには19日間を要しました。

この間、残暑が厳しい中、多くの人々はエアコンを使用できませんでした。千葉大学[3]によれば、長期間にわたる停電の影響で熱中症などの原因で2名が死亡するなど、深刻な影響が確認されました。

経験則から見て、一般的な停電は10分以内、台風や大雨などの原因による停電は48時間以内には解消されると考えられてきました。

しかし、経済産業省の調査[4]によれば、数年に一度の地震や台風などの大規模災害に見舞われた際には、100時間以上に及ぶ停電が発生する可能性があるという事実を忘れてはなりません。

このような状況を鑑みると、予期せぬ停電に備え、ポータブル電源を常備することが一層重要性を増しています。

停電が起こりやすい時期や原因について

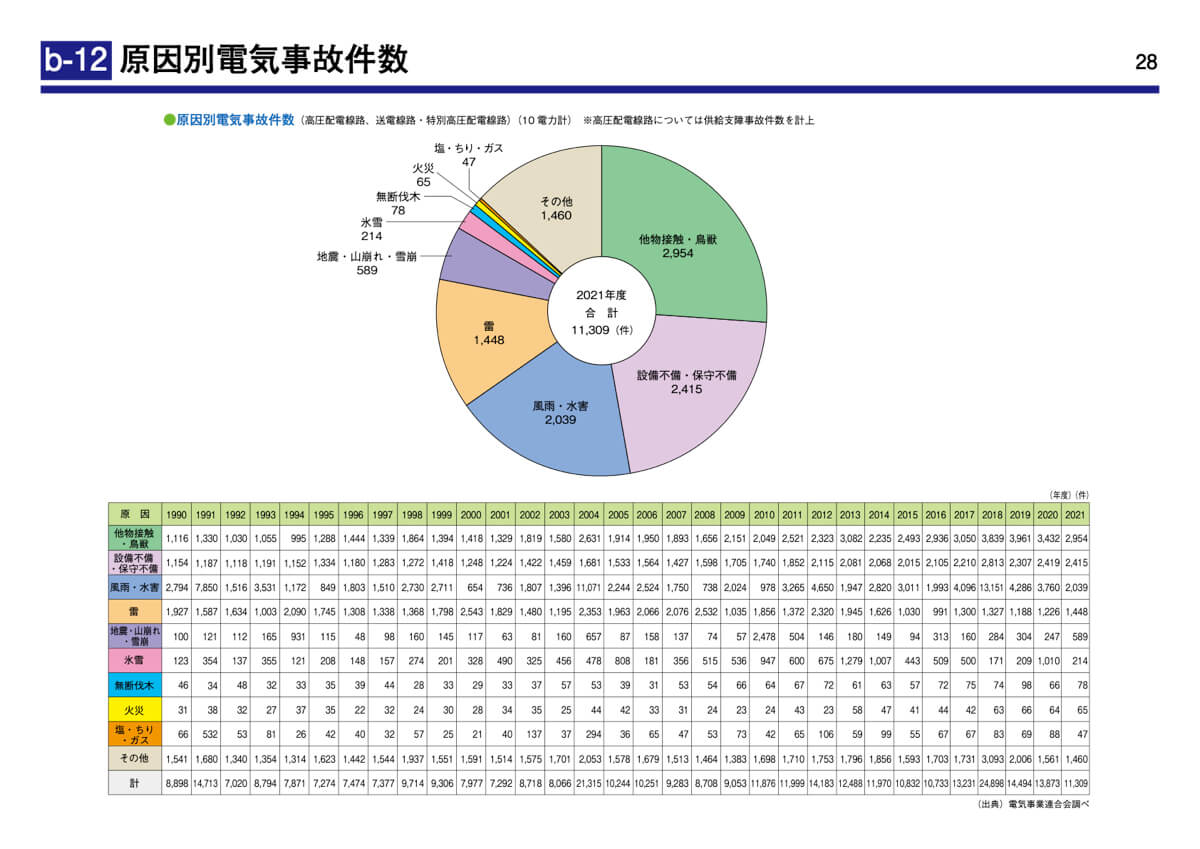

停電の主な原因としては、接触事故・設備の故障・風雨・水害・雷・地震・大雪などがあります。

これらの中で、大雨・台風・落雷・大雪といった特定の時期に発生しやすい現象に対しては事前に対策を講じることが可能です。今後は電力供給と需要のバランスが逼迫する可能性による計画停電への備えも必要となります。

特に大雨・台風・落雷・計画停電は6~9月、大雪・計画停電は12~2月に注意が必要となります。計画停電は現在は行われていませんが、電力供給と需要の逼迫度が年々増しているため、早めに対策を考えておくことをおすすめします。

以下の動画は2022年夏の電力不足に関するウェザーニューズ社の報道です。本当に電力需給が綱渡りであることがわかります。この時は、計画停電は回避されましたが、今後電力供給と需要のバランスが改善する兆しは見られないため、常に警戒が必要となります。

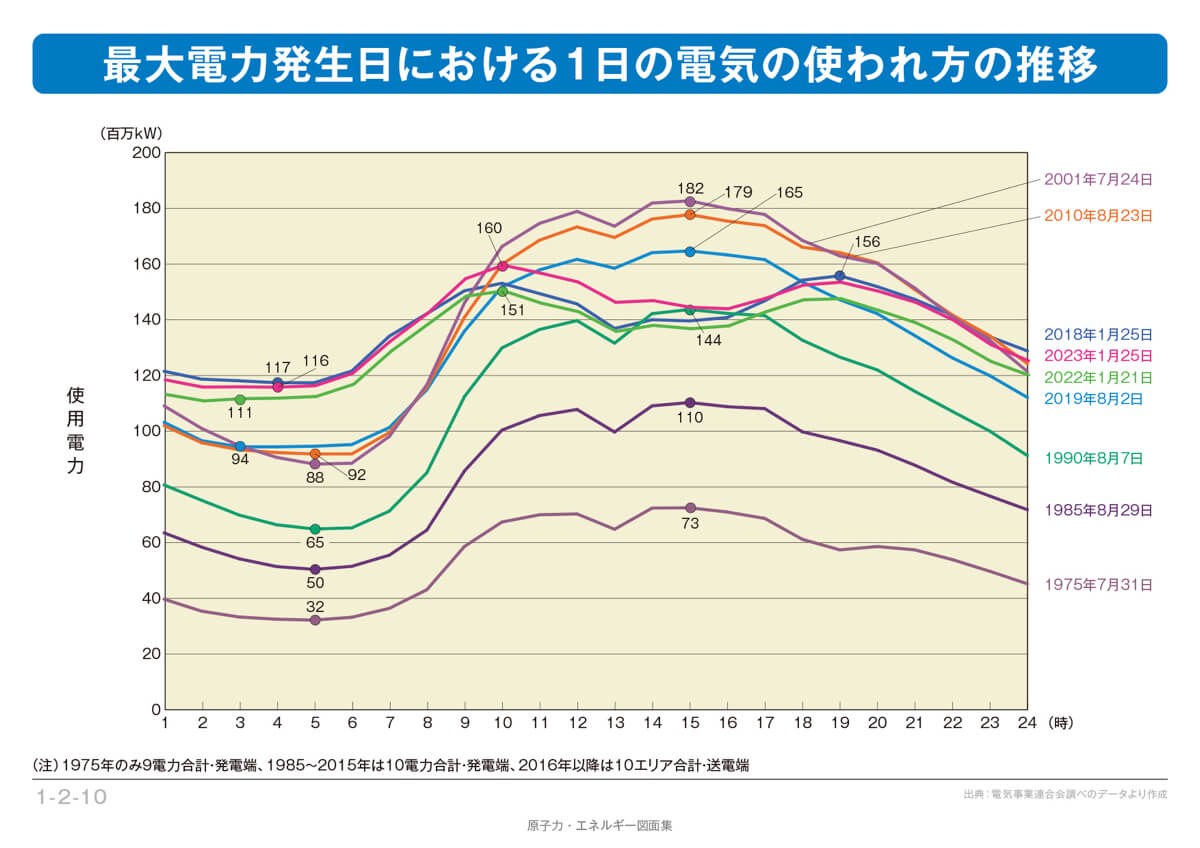

電力供給と需要が逼迫している理由の一つとして、近年の冷房による夏の電力消費量の増加があります。特に真夏の午後2時頃にピークを迎え、年間を通じて見ると、電力消費の最大値と最小値の差は大きくなり続けています。

これらのピーク消費期には電力供給が追いつかず、供給と需要のバランスを保つために、電力会社は時折、計画停電を行う可能性があるのです。

ペットに対する停電時のリスク

私自身も15歳のかわいいわんこと共に暮らしています。留守にする時、特に夏場はエアコンをつけています。しかし、夏場に懸念されるのは、突然の落雷による停電です。

ウェブカメラで観察をしていて、エアコンが停止したら家に帰っていました。理解のある職場でないと、このような行動は難しいでしょう。

最近では、エアコンが停止した後にアレクサなどの音声コントロールで遠隔操作して再起動させることが可能です。また、自動復帰機能の搭載したエアコンもあります。

しかし、ブレーカーが落ちてしまった場合、自分が家に戻るまでエアコンを再起動させることはできません。

そうなると、ペットは継続的に高温にさらされます。こういった停電時のリスクを適切に予防することが、ペットを守るためには絶対に必要です。

「突然の復旧できない停電」と「災害による長期にわたる停電」に備えることが家族を守るためには重要です。ポータブル電源を使用すると、ブレーカーが落ちてもエアコンを使い続けることができます。

次章で、停電時にエアコンを使い続けることのできるポータブル電源の条件についてみていきましょう。

ポータブル電源の役割

停電時に直面する問題を解決する手段として、家庭用蓄電池や電気自動車(EV・PHV・FCV)、ポータブル電源などがあります。

当サイトは、「ポータブル電源・ソーラーパネル活用の専門サイト」なので、ここではポータブル電源を使用して問題を解決する方法について具体的に探っていきたいと思います。

ポータブル電源の基本的な説明

ポータブル電源とは、内蔵型のコンセントを備えた携帯可能な電源装置を指します。AC出力を提供することで、コンセントが利用できない場所や停電が発生した際でも電力供給が可能です。

その容量や出力は製品によってさまざまで、無停電電源装置(UPS)や次世代パススルー、拡張バッテリー接続可能タイプなど、多彩な機能を持つ製品が存在します。

大容量でエアコンに対応したポータブル蓄電池や、スマートフォンなどの充電に適した小型の製品まで、使用目的に合わせて最適なものを選ぶことが可能です。

ポータブル電源を常に準備しておく重要性(災害の予測不可能性を考慮)

災害の予測は不可能であり、実際に遭遇しないとポータブル電源の重要性を理解することは難しいでしょう。私自身、東日本大震災に遭遇し、5日以上ライフラインが途絶した状態で生活を余儀なくされました。

その後も計画停電の対象地域に居住しており、常に不自由な生活を送らざるを得ませんでした。冬季であったため耐えられましたが、もし夏であったらどうなっていたかを想像すると恐ろしくなります。

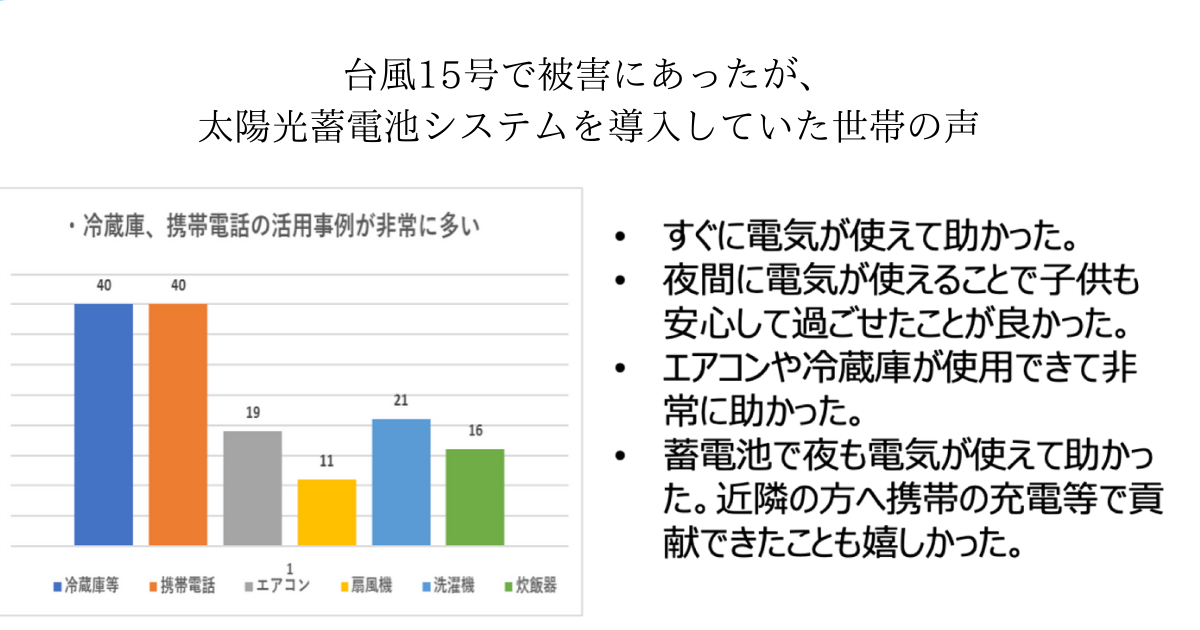

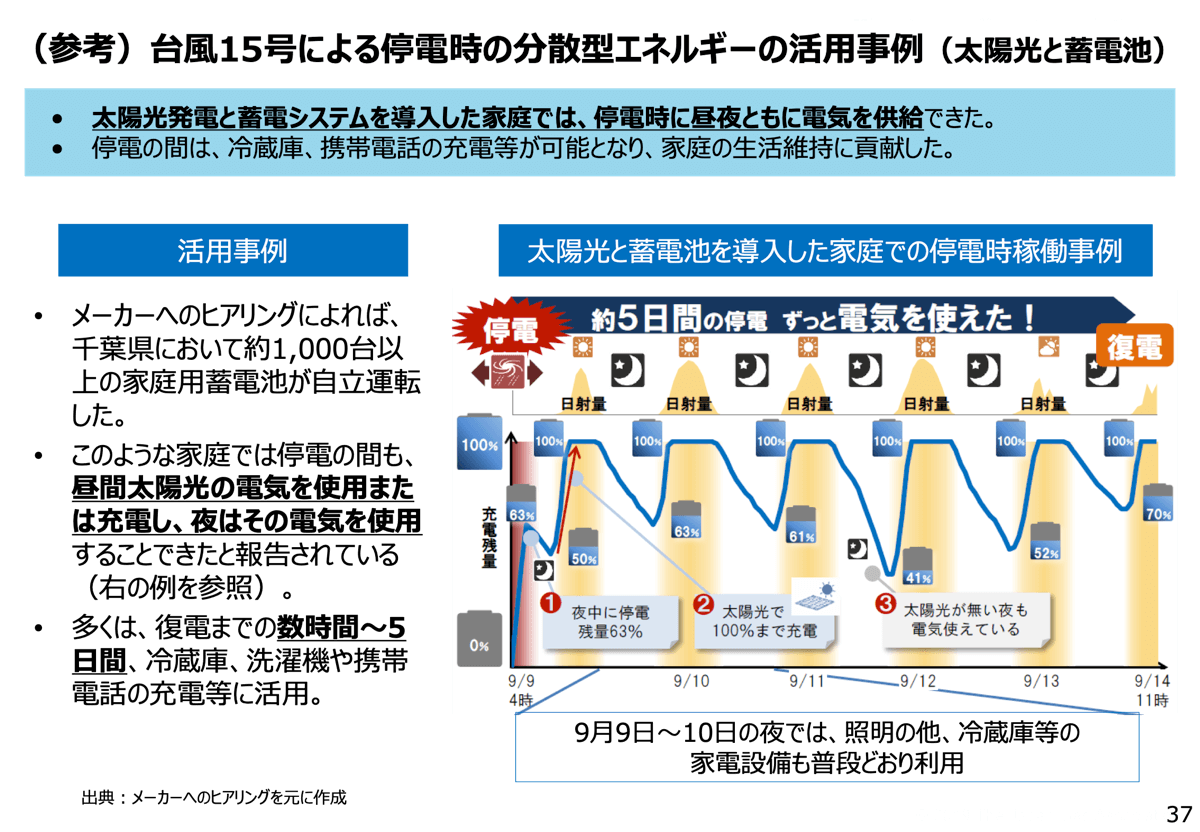

上記画像で示すのは、「2019年台風15号による千葉県での停電時の復旧プロセス」についての経済産業省[5]の情報です。

家庭用蓄電池とソーラーパネルを組み合わせた場合、停電が発生しても数時間から最大5日間まで家電を使用することができました。ここでの参照はポータブル電源ではなく、テスラ パワーウォールや東京電力エネカリのような、家の屋根にソーラーパネルを設置し、その電力を蓄電して家庭内に供給するシステムです。

この例からわかるように、ソーラーパネルと蓄電池を組み合わせると停電に対応できます。もしコストや環境が許すのであれば、テスラ パワーウォールのような家庭用太陽光蓄電池システムの導入をおすすめします。

しかしながら、賃貸住宅やマンションなど、屋根にソーラーパネルを設置できない状況も考えられます。そのような場合は、ポータブル電源と折りたたみソーラーパネルを用いて類似のシステムを構築することが可能です。

ポータブル電源を使ってエアコンを動かすことの利点

電源がない状態でエアコンを使い続ける能力はポータブル電源の重要なメリットです。特にエアコンをつけっぱなしにしていて停電が起きた場合に真価を発揮します。

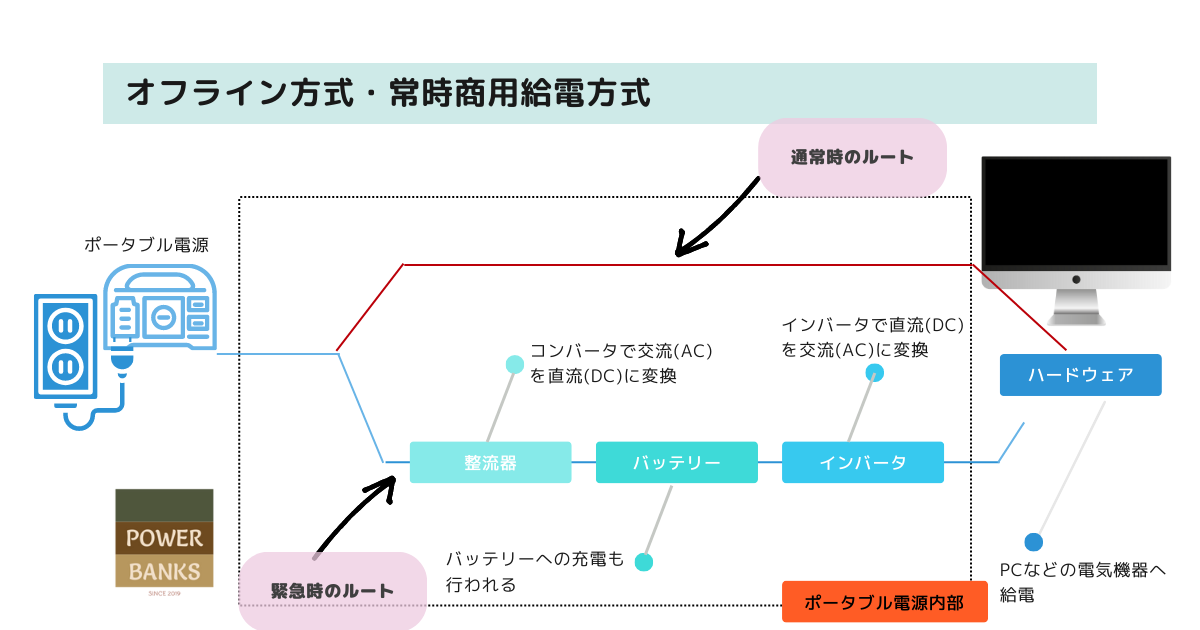

さらに重要なのは、無停電電源装置(UPS)を搭載したポータブル電源の存在です。このタイプのポータブル電源は、ブレーカーが落ちた瞬間にバッテリーからの電力供給に切り替わり、エアコンが稼働し続けることを可能にします。

つまり、エアコンをつけっぱなしにしていて、停電が発生したとしてもエアコンは動き続けます。これは、エアコンが自動復帰機能を持っていない場合でも有効です。この機能はエアコンの種類に関わらず試すことができます。キーポイントは、UPS機能を備えたポータブル電源を選ぶことです。

停電時のエアコン運用:ポータブル電源の容量計算の準備

停電が発生した際、エアコンを稼働させることは特に重要な課題です。エアコンは一般的には大きな電力を消費しますが、適切な容量のポータブル電源を用意することで、停電時でもエアコンを稼働させることができます。

エアコンが消費する電力についての一般的な解説

エアコンの電力消費は、使用するエアコンのモデルと運用環境によって大きく異なります。

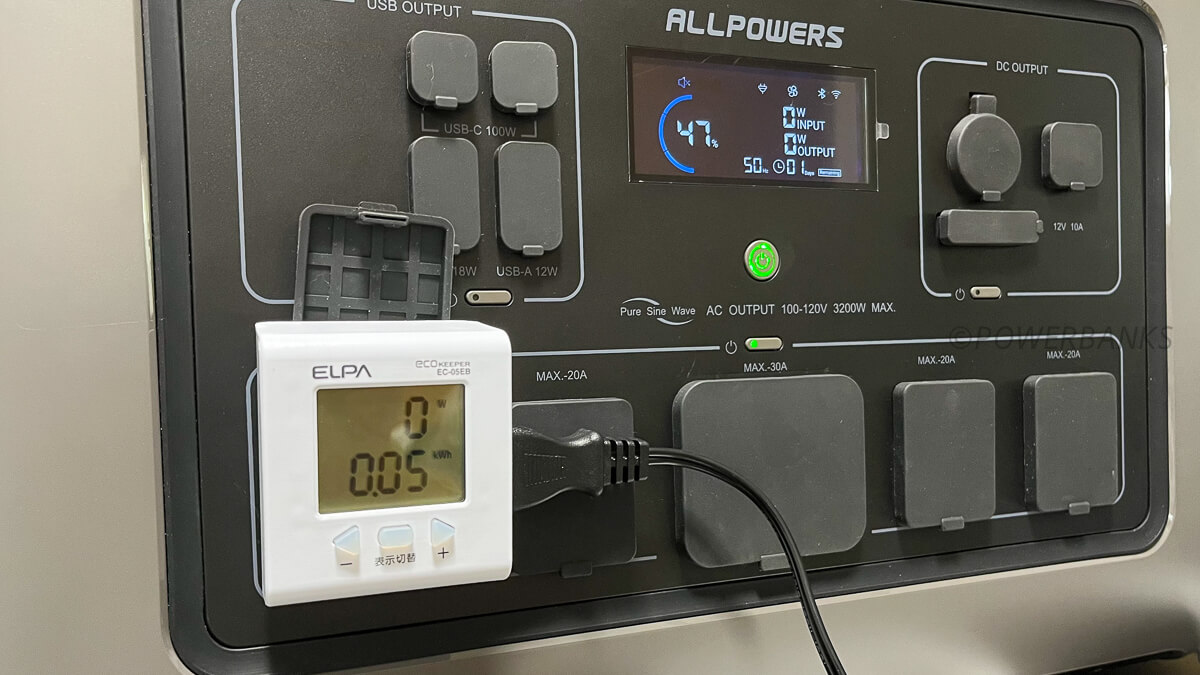

電力消費量を正確に把握する最良の方法は、電力計を使用して直接測定することです。

私自身は「エルパ (ELPA) エコキーパー 電力計 チェッカー 100V EC-05EB」を使用し、運転メニュー、外気温と設定温度の差などによる消費電力の変化を定期的に確認しています。

検証に使用している事務所のエアコンを例に、消費電力の一般的な範囲を示します。

冷却時の消費電力は以下の通りです。

部屋を素早く冷やす必要がある初期段階では、冷房機能が最適ですが、その場合消費電力は1,000Wを超える可能性があります。

ご自宅のエアコンの電力消費パターンを理解することは、ポータブル電源や蓄電池のバッテリー容量を選定する際の重要な情報になります。

次のセクションでは、具体的な計算方法を詳しく解説します。

出力と容量についての一般的な解説

ポータブル電源を選ぶ際には、その「出力」(W)と「容量」(Wh)を理解することが重要です。

「出力」はバッテリーが一度に供給できる電力の最大値を示し、「容量」はバッテリーが保持できる電力量を示します。この二つの違いを把握しておくことは、エアコンの消費電力に対応するポータブル電源を選ぶ上で必要となります。

停電時間に対応できるバッテリー容量の概算方法

まず最初に決定することは、ポータブル電源導入の目的が「突然の短時間停電」に対処するためのものか、「災害による長期停電」に備えるためのものかです。

これにより、必要なポータブル電源への投資額が大幅に変わります。「突然の短時間停電」に対処する場合、バッテリー容量は少なくても、UPS(無停電電源装置)機能は必須です。

一方、「災害による長期停電」に備える場合、バッテリー容量の大きさ、拡張機能の有無が重要性を持ちます。

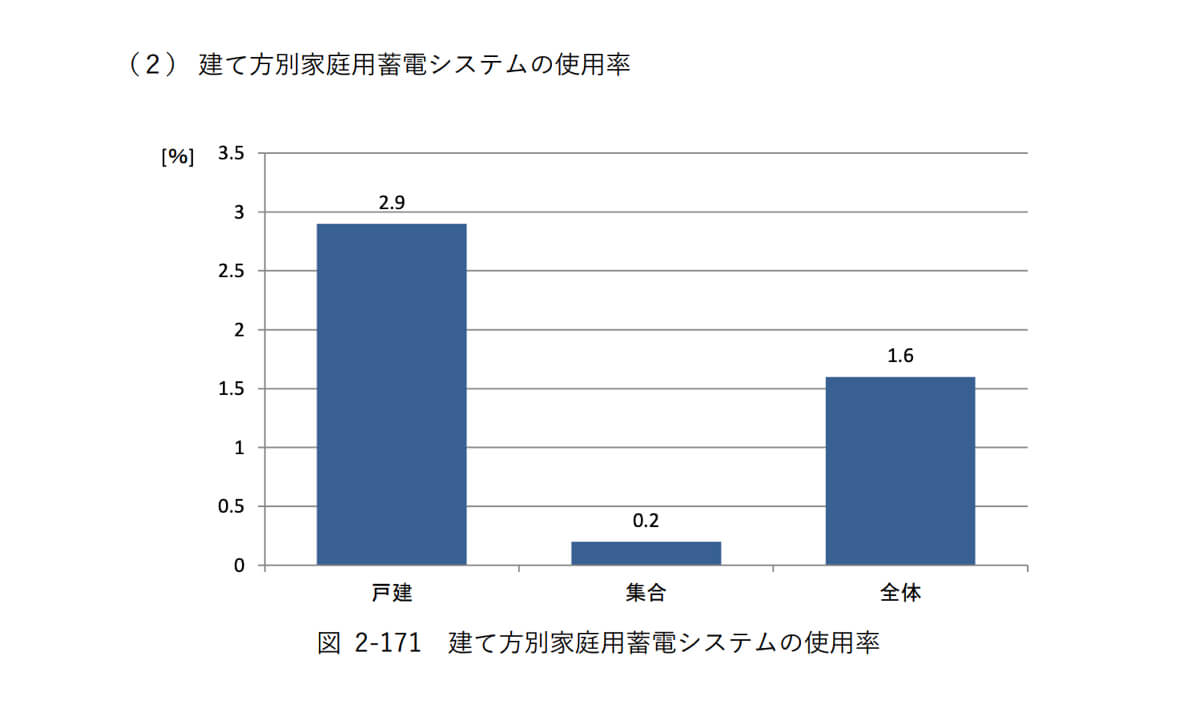

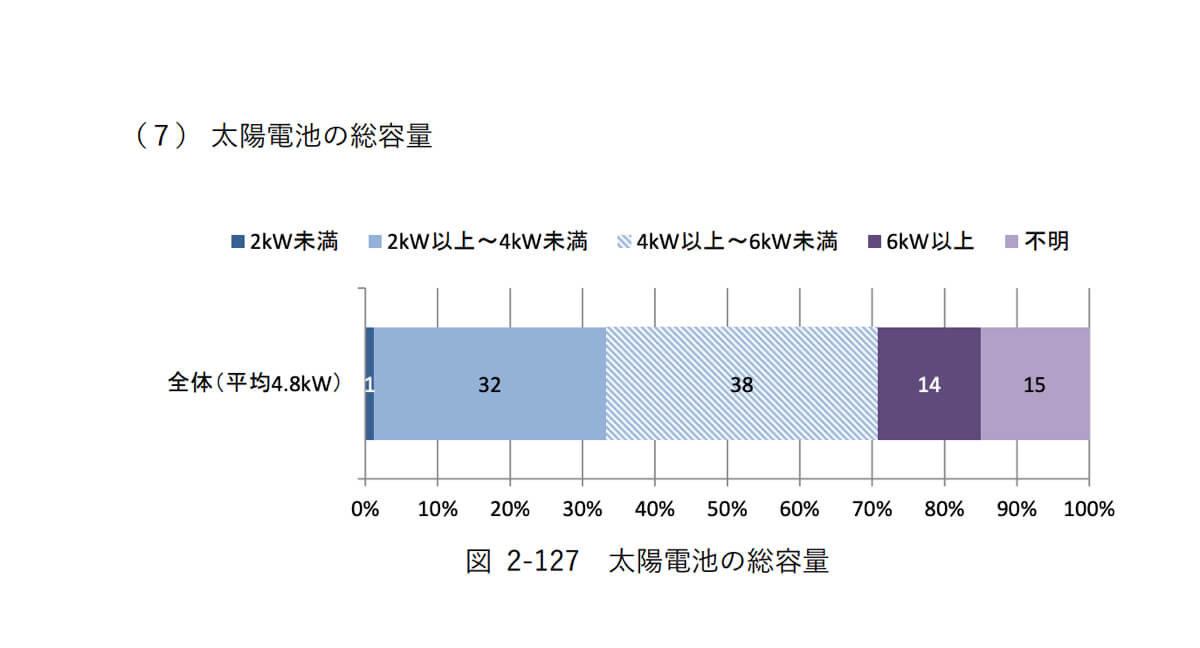

環境省によると、太陽光発電システムの蓄電池容量は70%の方が6kWh(6,000Wh)未満となっています。バッテリー容量選択の一つの目安にはなるかと思います。

基本的な要件として、エアコンを稼働させるためには十分な出力(W)が必要です。通常の家庭用コンセントは1,500Wなので、1,500W出力のポータブル電源が理想的です。

しかし、エアコンのモデルによっては、1,200Wのポータブル電源でも十分な場合もあります。私自身が事務所で使用しているエアコンは、1,200Wのポータブル電源で適切に動作します。

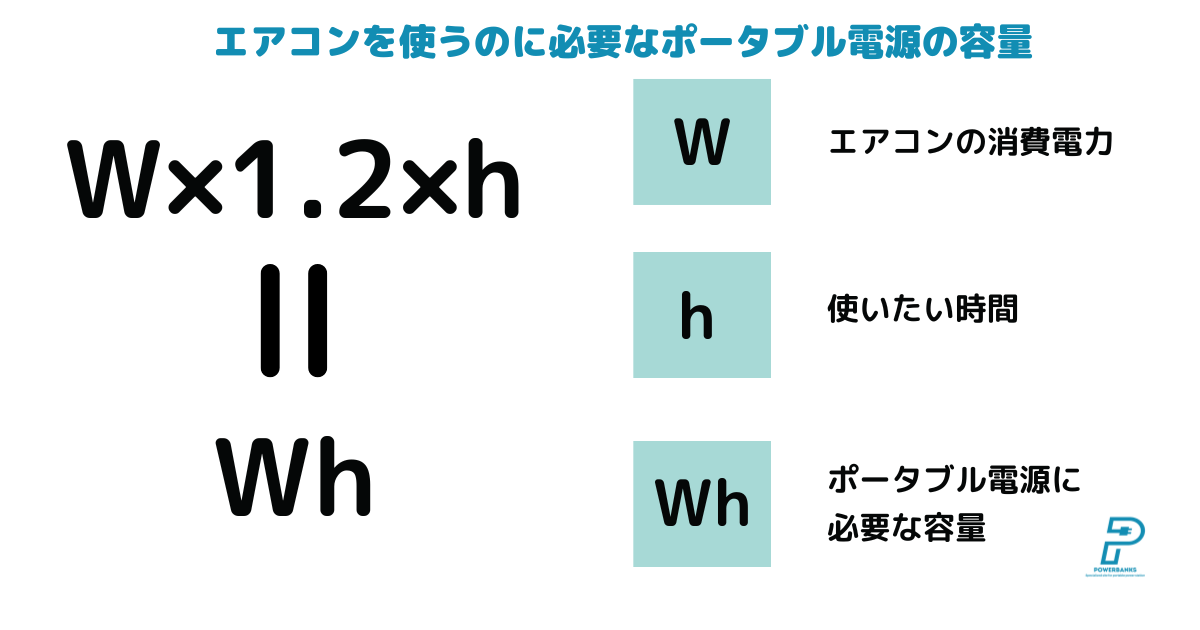

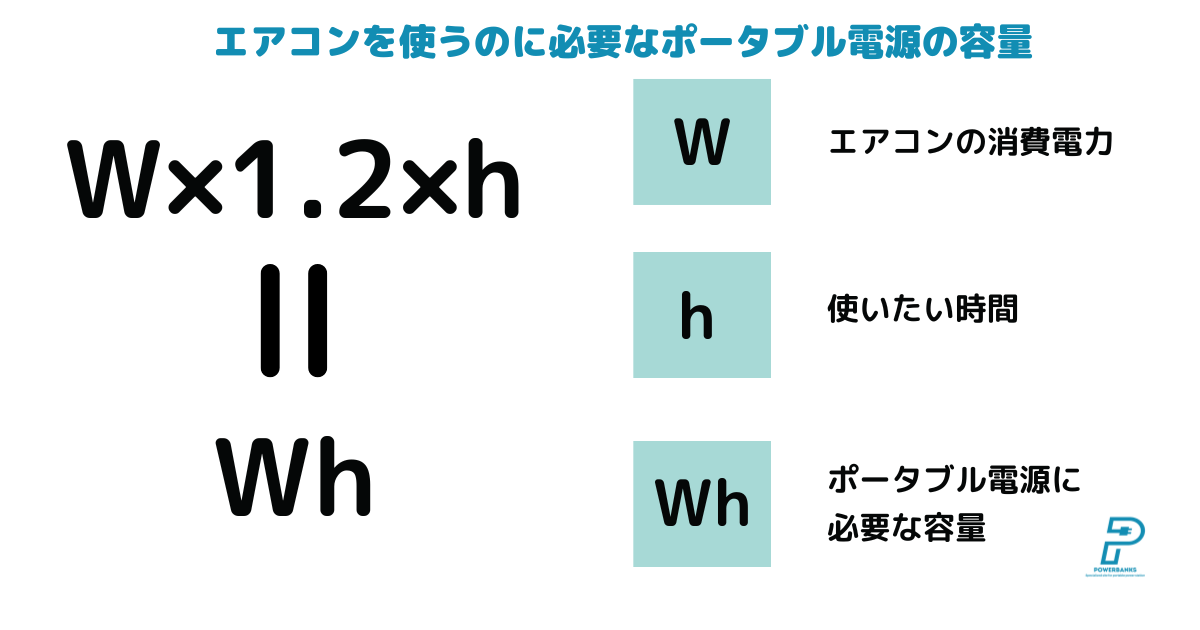

次に必要なバッテリー容量を計算します。その計算式は次のとおりです。

使用するエアコンの消費電力(W)× 1.2 × 使用時間(h)= 必要なバッテリー容量(Wh)

たとえば、エアコンの消費電力が500Wで、8時間使用したいと仮定します。その場合、500 × 1.2 × 8 = 4,800Whが必要なバッテリー容量となります。

この計算式で1.2を掛ける理由は、バッテリー内部の電力は直流(DC)であり、エアコンに給電するためには交流(AC)に変換する必要があるためです。その際に発生する変換ロスを考慮して計算しています。また、バッテリーの全電力を100%使用することは推奨されておらず、一部は未使用のままとすることがバッテリー寿命の長期化に大きく貢献します。

これらの計算から、必要なバッテリー容量が明確になります。

短時間の停電に備える

| 項目 | 必須機能 |

| 大容量バッテリー | |

| 次世代パススルー | |

| UPS | |

| ソーラーパネル発電 |

突然の夏場の落雷や計画停電に対処する方法について説明します。この解説は、停電が発生しても短時間で自宅に戻れるシナリオを想定しています。

目的は、停電が発生してもエアコンが稼働し続け、帰宅するまでの数時間の適切な温度を維持することです。重要なポイントは、停電が発生した際に、ポータブル電源のUPSが作動し、バッテリーからの給電に切り替わることです。

特に夏場では、エアコンが短時間でも稼働できるか否かで状況は大きく変わります。エアコンがわずか数分でも停止すると、室温は急速に上昇し、小さいお子様や犬や猫、うさぎ、かめなどの健康が危険にさらされる可能性があります。

この条件に適合するポータブル電源を選ぶ際の重要な要素は以下のとおりです。

「次世代パススルー」とは、ポータブル電源のバッテリーを介さずにコンセントからエアコンへ直接給電する機能を指します。ポータブル電源のバッテリーを通さないのがポイントです。この機能がないと、バッテリーの劣化が早まり、またDCからACへの無駄な電力変換が生じます。

まとめると、エアコンを動かすための適切な出力、エアコンの消費電力を2時間分確保できるバッテリー容量、そしてUPSと次世代パススルー機能を持つポータブル電源が必要となります。具体的な製品は「短時間の停電に備えるポータブル電源」で紹介しています。

数時間〜48時間の停電に備える

| 項目 | 必須機能 |

| 大容量バッテリー | |

| 次世代パススルー | |

| UPS | |

| ソーラーパネル発電 |

数時間から48時間にわたる停電は、大雨や大雪といった自然災害の影響でしばしば発生します。

私自身、2023年6月2日に関東地方で発生した線状降水帯による長時間の降雨で停電に見舞われた経験があります。当時、19時ごろから照明、調理器具、エアコンなどの電力が失われ、停電は6時間後にようやく解消しました。

思いもよらない状況での停電は、誰にでもいつでも起こり得ることだという認識を深めるきっかけとなりました。

こういった状況に備えるためには、停電が発生したら直ちにバックアップ電源として作動するポータブル電源が必要です。

大雨や大雪などの予測可能な災害の際には、停電が起こり得ると予想できるため、家にいる限りは無停電電源装置機能(UPS)は不要です。しかし、留守がちであれば、UPS機能付きのポータブル電源を選ぶことを推奨します。

次に考慮すべきは、停電中にどの程度の時間エアコンを稼働させたいかです。

使用するエアコンの消費電力(W)× 1.2 × 使用時間(h)= 必要なバッテリー容量(Wh)

通常、暖房は冷房よりも消費電力が多いのですが、過酷な暑さは人間もペットも耐えられません。したがって、冷房の消費電力で計算することをおすすめします。

例えば、500Wのエアコンを48時間稼働させるためには、単純計算で28,800Wh(22.8kWh)のバッテリー容量が必要です。これだけの容量を持つポータブル電源は存在しないため、拡張バッテリーを追加できる製品を選ぶか、ソーラーパネルによる電力補充を検討する必要があります。

実際にエアコンを稼働させようとすると、思ったよりも多くの消費電力が必要で驚かれるかもしれません。私も愛犬を守るために様々な方法を試していますが、エアコンを維持するのは非常に大変だと感じています。

具体的なポータブル電源製品は「数時間の停電に備えるポータブル電源」で紹介しています。

見通しの立たない停電に備える

| 項目 | 必須機能 |

| 大容量バッテリー | |

| 次世代パススルー | |

| UPS | |

| ソーラーパネル発電 |

ここで考慮すべきは、48時間以上の停電を伴う災害事態、例えば東日本大震災級の地震や、局地的な大被害を引き起こす2019年の台風15号のような何十年に一度の大災害です。

正直に言って、この規模の災害に対して完全に備えるのは難しいかもしれません。私自身、東日本大震災の際に被災した経験がありますが、大災害はあまりにも想定外で、備蓄食料・バッテリーなどはすぐに底をつき、ほぼ無力だったのです。

そのような未曾有の災害に対して特別に備えるというよりは、日常生活の中で再生可能エネルギーを活用する方が効果的だと考えます。

家庭用太陽光蓄電システムが良い選択かもしれませんし、ポータブル電源とソーラーパネルの組み合わせも有効でしょう。特に、ソーラーパネルの入力値が大きく、バッテリー拡張可能なポータブル電源を選ぶことで、少しずつ自分に適した災害対策システムを構築することが可能です。

一般家庭の一日の消費電力量は?そのうちエアコンの消費電力は?

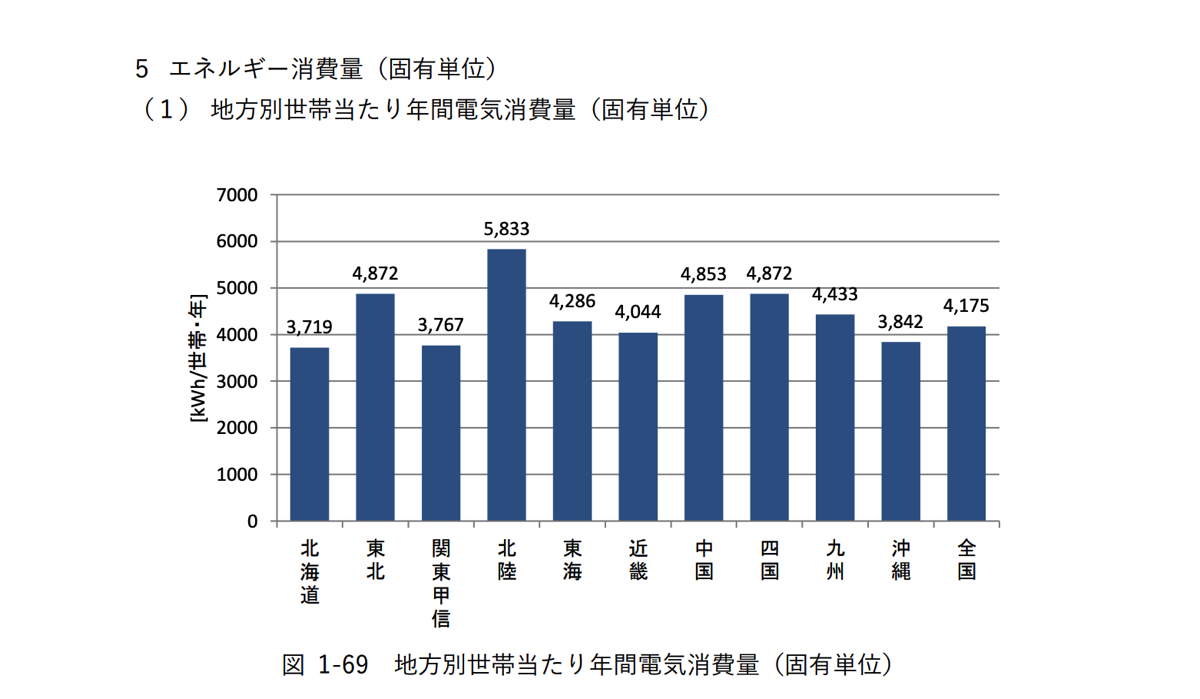

環境省のデータ[8]によれば、最も電力消費が多い地域である北陸では、1日当たりの電力消費は約16kWh(15,980Wh)。

最も少ない関東甲信では約10kWh(10,320Wh)。関東甲信の中でもかなりグラデーションはあると思います。例えば、栃木県那須町と東京や甲府などでは全く気象条件が異なります。

また、北陸は世帯人数が多く首都圏は少ない、といった差もあります。ですので、目安程度のお考えください。

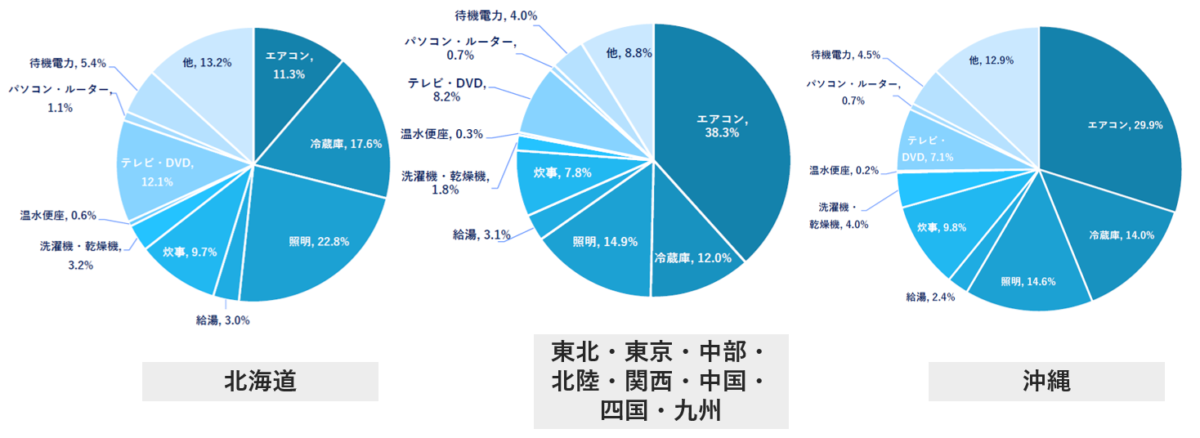

上記データは、夏の19時頃に、各家庭での電力使用割合を示しています。北海道を除くほとんどの地域で、エアコンの電力消費が最も高いことがわかります。

電力消費量の約30〜40%がエアコンによるものです。例えば、関東甲信地方の家庭で1日に10kWhの電力を使用すると仮定すると、そのうちの3〜4kWh(3,000Wh〜4,000Wh)がエアコンに使われていることになります。

エアコンを動かすポータブル電源の選択方法

ここまで、エアコンの消費電力量や必要なポータブル電源のバッテリー容量、さらには停電が続く時間に適切に対応するための方法について学んできました。

このセクションでは、これらの知識を基に、エアコンを効率的に稼働させるためのポータブル電源とソーラーパネルのシステム選びについて、具体的な例を交えて解説します。

どのようなポータブル電源が適しているかは、状況や目的により異なります。私がおすすめする製品は、特に信頼性を重視したものです。これは、厳しい状況下で使用することを考えると、価格よりもメーカーの信頼性を優先して選んだ方が良いと考えるからです。

何か疑問点や質問がありましたら、どんな内容でも構いませんのでコメント欄にてお知らせください。

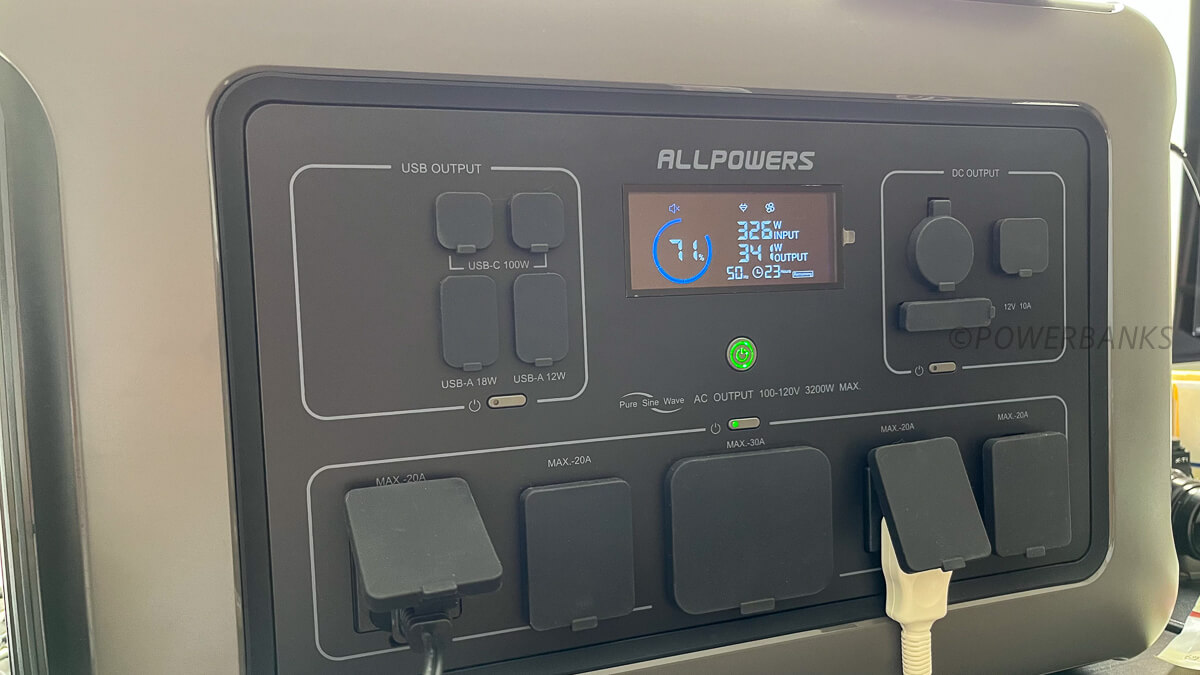

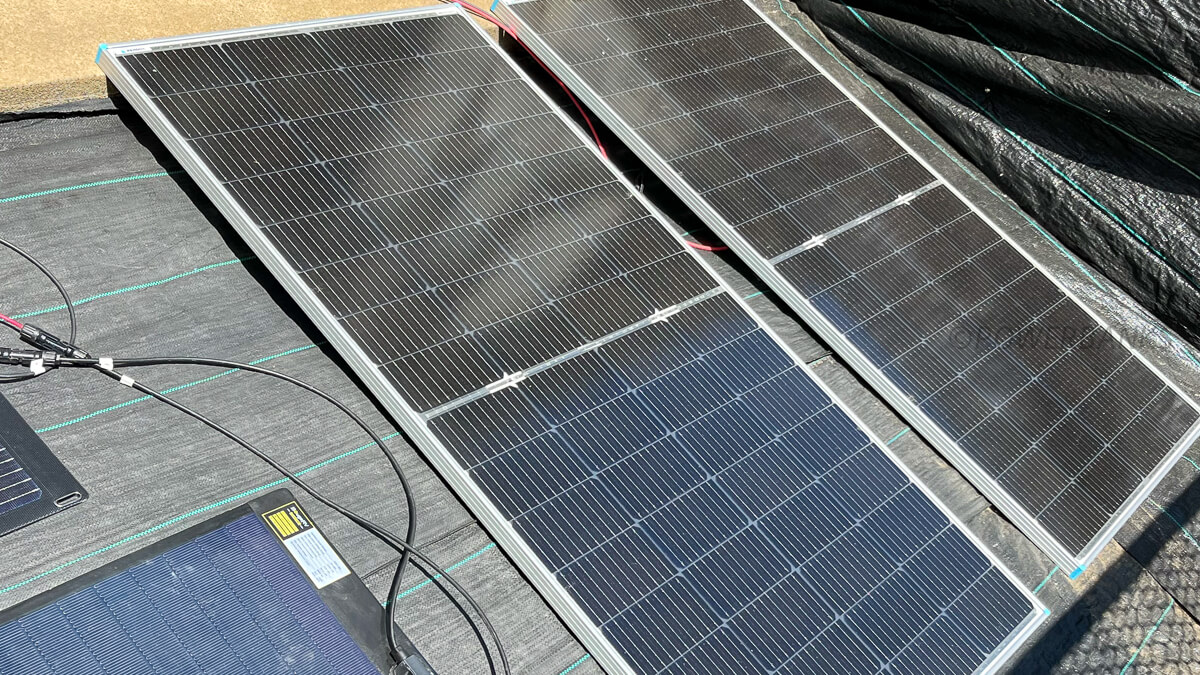

実例:ALLPOWERS R3500とRENOGY 両面220Wソーラーパネル

私自身が活用しているのは、システムの中心としてALLPOWERS R3500を据え、その電力供給源としてRENOGYのソーラーパネルを接続しています。

ALLPOWERS R3500は、最大15台の拡張バッテリーB3000を接続でき、バッテリー容量最大50kWhまで拡張可能です。つまり、ALLPOWERS R3500を最大限にバッテリー拡張すれば、3〜5日間の停電でも生活を維持できます。

エアコンの運用にフォーカスを当ててみましょう。私が現在活用しているシステムは、ALLPOWERS R3500 1台とRENOGYの220W両面ソーラーパネル2枚です。ポータブル電源のバッテリー容量は3,168Wh。ソーラーパネルの接続方法は直列と並列がありますが、基本的に直列接続で繋いでいます。

私が運用する条件は、「夏場の外気温が30〜38℃で、室温を24時間25℃に維持すること」です。人間だけであれば、夜はエアコンが不要になる場合もありますが、私の家ではわんこのために24時間エアコンを稼働させています。

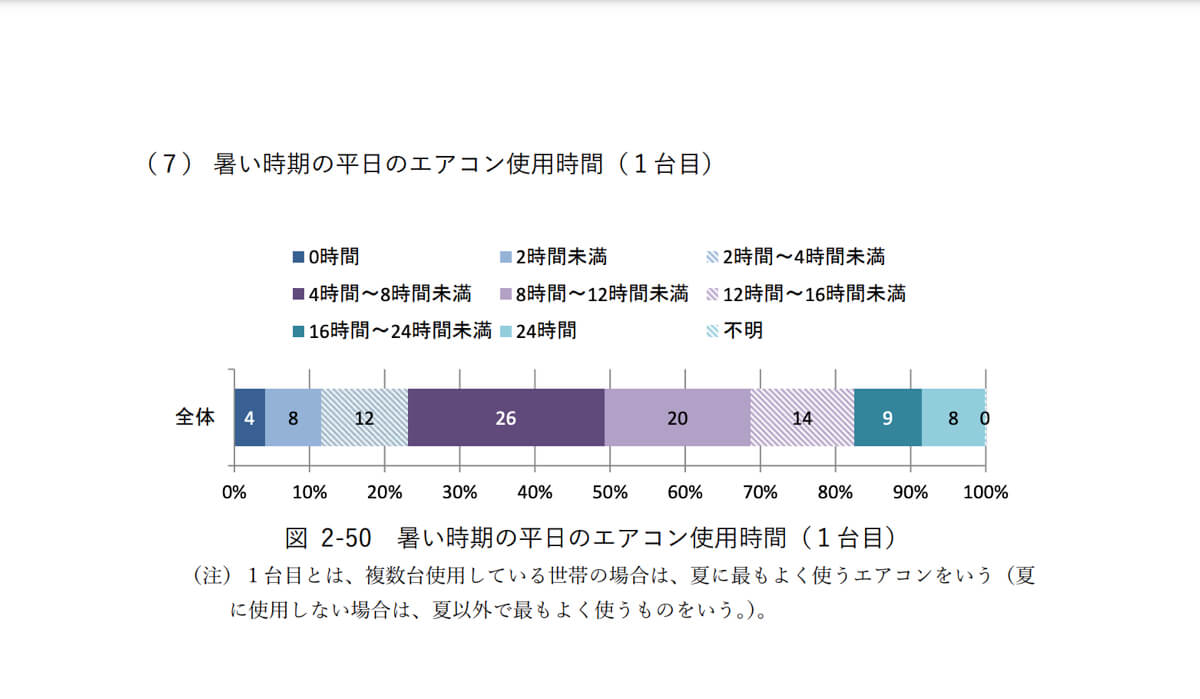

環境省のデータ[9]によれば、夏の一般的なエアコン使用時間は、70%の人が1日12時間未満であるという結果が出ています。

日中はソーラーパネルの発電量とエアコンの消費電力量が同等レベルで、電気料金がかかっていません。夜間はバッテリーからの電力供給に頼らなければならず、ALLPOWERS R3500の容量(3,168Wh)ではバッテリーの持ち時間が不足し、継続的な稼働が困難になります。

継続的にエアコンを運用するためには、エアコンの消費電力の約2倍の電力をソーラーパネルで発電する必要があると実感しています。日中のソーラーパネル発電で、エアコンに電力供給しつつ、夜に使った分の電力を補充しないと継続性が保てません。

ポータブル電源のバッテリー容量3,168Wh+ソーラーパネル発電量 名目440W(実質350W)でも、エアコンの自立運転には少し力不足。

まだ、システムとしては不完全なのですが、だいたいの目安になれば幸いです。

短時間の停電に備える

以上のスペックを満たすことが必須です。突然の停電が起きてもエアコン運転を少なくとも2時間維持できます。エアコンの出力が大きい場合は、バッテリー容量に余裕を持つことを推奨します。

2024年上半期現在では、PECRON ポータブル電源 E1500LFP、Jackery ポータブル電源 1000 Plus、エコフロー デルタ2、Anker 757 Portable Power Stationなどがおすすめの製品です。

これらの製品は10〜15万円の予算で手に入り、どの製品も5年間の長期保証を受けることができます。

数時間〜48時間の停電に備える

エアコンの継続運用時間に合わせてバッテリー容量を選択してください。例えば、6,000Whの容量があれば、500Wのエアコンを約半日間維持することが可能です。

しかし、ポータブル電源自体で6,000Whの容量を持つ製品は少なく、必要な容量を確保するためには拡張バッテリーを増設することが前提となります。また、ソーラーパネルによる発電が必須となります。

2023年下半期現在でのおすすめ製品としては、ALLPOWERS R3500、BLUETTI AC500&B300S、BLUETTI EP500、Jackery ポータブル電源 2000 Plusなどがあります。これらの製品は25〜60万円の予算で購入可能で、どの製品も5年間の長期保証を受けることができます。

かなり高額なので、ソーラーパネル発電での電気料金削減効果で元を取るのは難しいと思います。安全に対する投資と考えた方がいいですね。

まとめ

この記事では、停電時にエアコンを稼働させるための重要な手段としてポータブル電源の活用を提案しました。また、停電の現状とそのリスク、ポータブル電源を使用することの利点と使用方法について詳しく解説しました。

私にとって、わんこは1番の宝物なので、執筆にとても力が入りました。どこのお宅のペットもつらい思いをしないで欲しいと心から願っています。

停電は予期せぬ時に発生し、我々の生活に大きな影響を及ぼします。特に夏季の暑さ対策としてエアコンは不可欠です。停電により利用できなくなると、高齢者や子ども、そしてペットの生命を脅かす可能性があります。そのため、ポータブル電源の使用は極めて有効な対策といえるでしょう。

次のステップとして、ご自身のニーズに合わせたポータブル電源の選択と準備を検討してみてください。この記事がその一助になれば幸いです。

各ポイントについては、図解や写真を添えて、より視覚的に理解を深めていただけるよう心掛けました。 それでも解決策が見つからない場合は、どんな質問でも大歓迎ですので、お気軽にコメント欄で教えてくださいね。良いアイデアをお持ちの方のご意見も大歓迎です♪

脚注

↑1 停電履歴検索 東京電力

↑4 台風15号に伴う停電復旧プロセス等に係る検証について(経済産業省) P.3

↑5 台風15号に伴う停電復旧プロセス等に係る検証について(経済産業省)P.37

↑6 HITACHI RAS-AJ28L(日立グローバルライフソリューションズ株式会社 公式サイト)

↑7 令和 3 年度 家庭部門の CO2排出実態統計調査 資料編(環境省)P.127

コメントをどうぞ!

X(旧Twitter)上でも、話になりましたが「落雷時にポータブル電源の安全装置が働くいて供給が止まること」を確認しました。そこで管理人さんが「コンセントに雷ガードを設置したら・・・」という案を出していただきました。これについて皆さんと考えたいと思います。

まず、サージには3つの種類があると言われています。

【直撃雷】その名の通り、近所の電柱や送電設備や電源線に落雷

【侵入雷】電源線の送電網につながる、たとえばある程度の距離のある送電線やビルやマンションの電気設備などに落雷、そのまま自宅の電源線に進入してしまう。超高電圧が流れて地域停電が起こるのはこのパターンが多い

【誘導雷】送電設備そのものではなく近くの地表などに落雷し、影響を受けて送電電圧が一瞬上がる現象(電磁誘導)。上記二つに比べれば低い電圧が流れますが、ブレーカーが落ちたり停電することは少ない。(でも、パソコンなんかは壊れたりするので要注意)

直撃雷は火災が起こるレベルなので問題外。ここでは検討しません。

で、数千円程度で販売されている「雷ガード」と呼ばれるものが何を守れるかというと、【誘導雷】の範囲に止まるんです。そして雷ガードは「接続されている素子を自分で壊すことによって機器を守る」仕組みです。なので一度作動すると二度と電気を通しません、壊れちゃうのです。なので、ガードが上手に作動すると「後の時間は(元の商用電源が落ちていなくても)ポータブル電源に供給は不可能」になってしまいます。

メリットとデメリット(誘導雷の場合)

【メリット】

ポータブル電源を雷事由の故障から守ってくれる可能性が高まる

【デメリット】

商用電源が生きているのにポータブル電源に給電できない・以降はバッテリー駆動になる

雷発生の時刻を考えれば、夏のピークは16時頃ですから、そこから帰宅までの時間保てるバッテリー容量があるのかどうかが運用の分かれ目になるでしょうか。充分室内が冷えていればそこから2時間程度は極端な温度上昇は防げますしね。雷以外の停電要因として最も起こるうる「容量不足」も17−18時がピークなので起点時間は重なります。

これらを考えると、管理人さんの運用であれば一定の役には立つのではと考えます。

一方で【侵入雷】の場合ですが、こちらは雷ガードではそもそも防げないのと、ポータブル電源自体の破損リスクが大きいので、大容量ポータブル電源による独立運用しか実際は難しいと思われます。

最近のポータブル電電にはUPS機能を持ったものもありますが、落雷時の供給までは考えてないでしょうね。高機能な事業用UPSは雷サージ対策をして電源供給を続けられるように設計されているものもあります。ポータブル電源の価格を考えればそれを求めるのは難しいと思いますが、高機能化によって対応機種が出てくれると嬉しいですね。

ご参考まで。

news様、コメントありがとうございます。

サージの種類と雷ガードの関係は知らないことでした。

一番対処すべき侵入雷をUPSで防ぐ手段は身近にはないということなんですね。

雷が起きそうな日は、パススルーではなくポータブル電源での独立運用が望ましい、という表記に変更します。

雷以外の停電には、雷ガードと必要容量を持ったポータブル電源の組み合わせでしょうか。

ポータブル電源のUPS機能も「停電時に安心!」ではなく、「誘導雷には対処できます」という表記の方が正しいことになりますね。

サージ電圧の高いUPSをバックアップする役割ならば、ポータブル電源を活かせるかな?と思いました。

私の書いた記事では、停電対策におけるポータブル電源の使用方法が不十分であることがわかりました。

ALLPOWERSやBLUETTIなどメーカーさんに質問をして、記事内容を見直したいと思います。

この度は、非常に有益な情報を本当にありがとうございました!